マルコン・シャンドル教授

教員情報

マルコン・シャンドル教授

- 担当コース

- ICTイノベータコース

- プロフィール

ハンガリー・ブダペスト工科大学・電気工学科卒業

京都大学大学院 博士(工学)

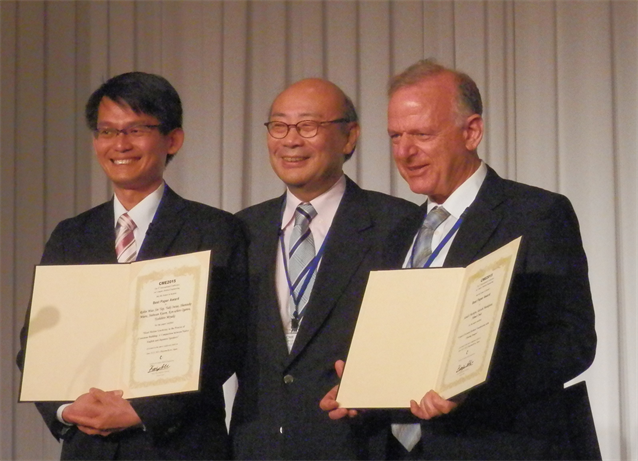

ICME学会評議員

システム数理と応用(MSS)研究専門委員

学生へのメッセージ

企業や研究所・大学院の経験から言えることは、ITの世界に入る最短の道は自分の手で何かの「もの」を作る事だと確信してます。ここで言う「もの」とは何かの装置と限らず、ソフトウェアシステムやサービス等も含みますが、大事なのは、それが動いて、人々に使ってもらう事です。 もちろん、物を作るためには様々な知識やスキルが必要となりますが、漠然と勉強するより、具体的な目標にドライブされた方が進捗が速いです。ものづくりの各課題に必要となる知識を、その必要性に迫られて答えを探し出すのは絶対に効果的です。 もう一つの重要なポイントは、これらの技術を好きになる事です。例えば私の担当領域であるプログラミングは、好きでなかったら、きっと、とてもつまらない仕事と感じてしまいます。無数の規約やルールを覚えながら、一文字のミスも許さない厳しい世界にさらされ、苦痛以外の何ものでもないでしょう。 しかし私にとってはプログラミングは趣味でもあり、また生身の人間の思考能力を大きく超えるパワーへの道でもあります。そのためなら、新しいプログラミング言語を覚えるのも楽しくなり、またプログラムの間違い(「バグ」)と戦うのはパズルを解くようなチャレンジになります。 大学院の授業はこの様な学習ができる構成になってます。講義や実習科目で体系的な知識を身につけますが、修士論文につながる「特定課題研究」では、このような「ものづくり」のチャンスが与えられます。これはとても大事な機会であり、それをおろそかにせず、十二分に活用することをお勧めします。生み出した成果も、そこへたどり着いた道も一生の宝になります。科目・専門分野

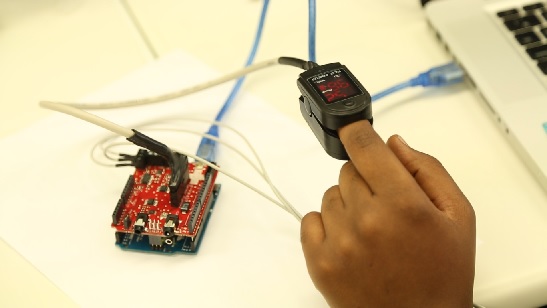

- IoT開発

- 特定課題研究A

- 特定課題研究B

主な研究テーマ

- プログラミング、特にオープンソース・ソフトウェア(OSS)を利用した組み込みシステムやヒューマン・インターフェースの開発に関する応用研究を行ってます、最近集中的に取り込んでいるテーマは「空中映像」(特殊な光学素子を使って、空中で画面を表示できるシステム)を利用した新しいインタラクション、そのためのセンサー技術やアルゴリズムを開発し、医療情報の可視化やアミューズメントなどに応用することを目指してます。

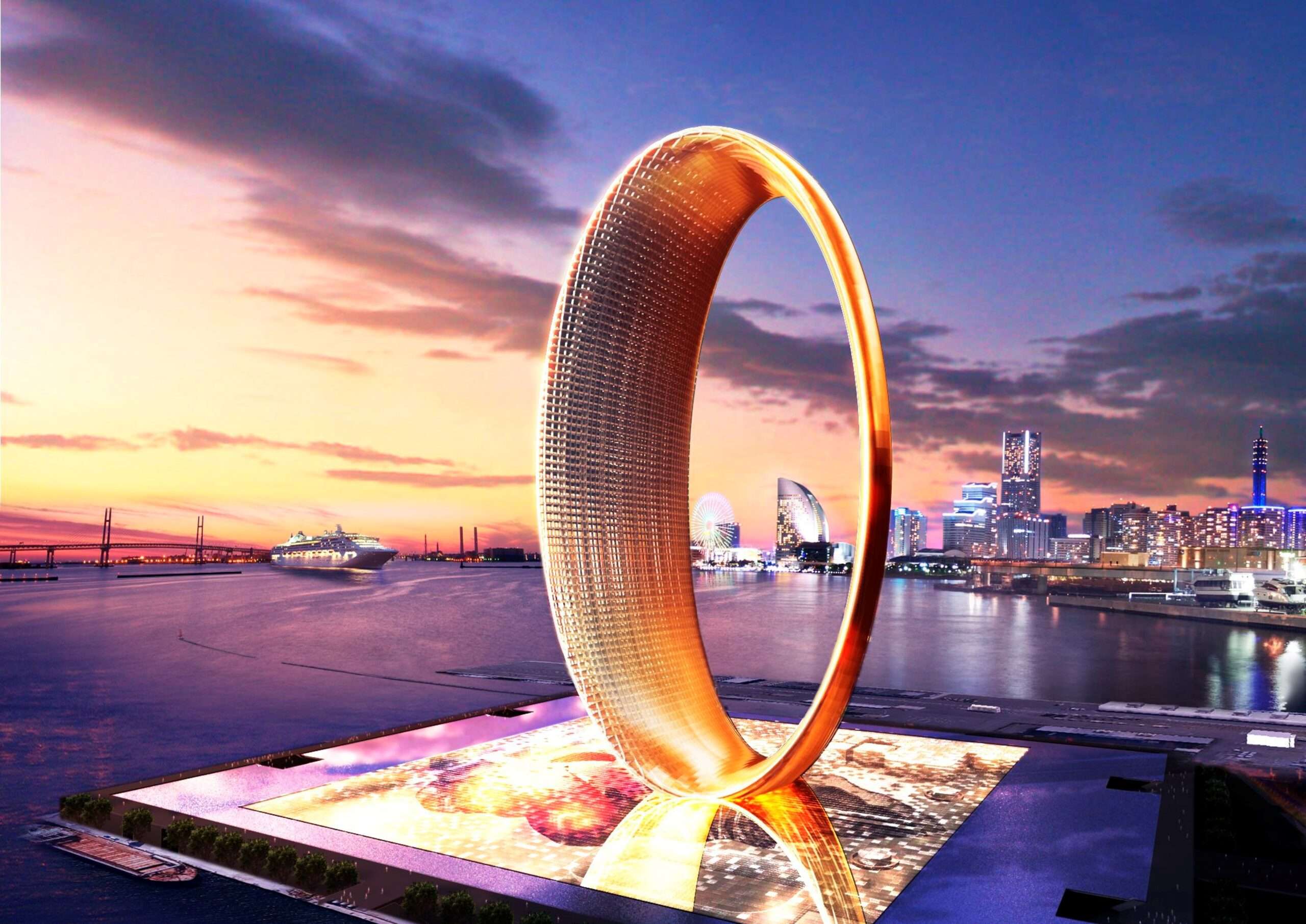

- シミュレーション、最適化、リニアモーター等の技術を使って、ビル内交通システムの改革を目指し、トルコ・サバンジ大学やドイツ・ケルン工科大学と共同で「マルチカ―・エレベータ」(同一昇降路内で複数のエレベータが独立に稼働するシステム)の基礎研究を進めています。

実務実績

- フジテック(株)にてニューラルネットを使った世界初の学習型エレベータ群管理システムを研究・開発・商品化するとともに、関連する最適化技術やシミュレーション技術を確立し、多数の特許を取得できました。同社にオープンソース(OSS)の早期導入ができ、研究・開発の効率化に貢献できました。(独)情報通信研究機構にて「空中タッチ・スクリーン」の開発や空中映像用光学素子の研究に貢献し、特許を取得しました。

研究室情報

- ICTイノベータコース

研究テーマ

技術者の自信はものづくりから!

研究室紹介

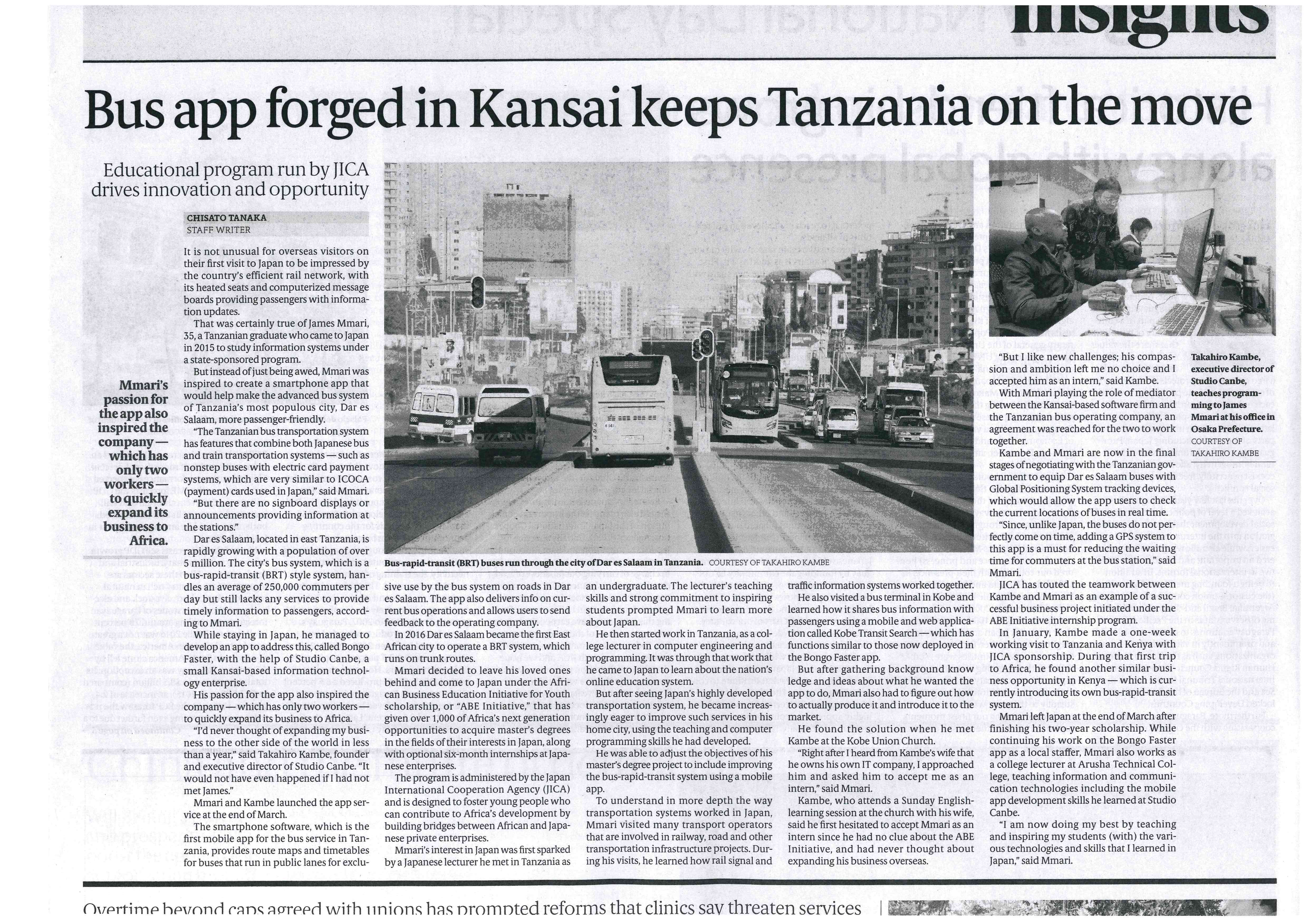

大手エレベーターメーカーの研究開発部門に30年間近く勤め、そこで日本の製造業にいち早くオープンソースを取り入れた。また同会社に独自の制御技術で日本発世界一の商品を生み出したり、IT技術の応用で業績をあげている。製造業のものづくり現場経験とプログラミングへの熱意を基盤に、専門職大学院ならではの教育を目指している。「動く物を作りたい」気持ちを研究室の学生達に共感するべく、研究室は常に新しい研究課題に挑戦し、学生と教員は共同で開発に取り組んでいる。そこに他大学からのインターン生や研修生、また企業の研究者が加わり、皆で社会に貢献できる様に努力している。さらに最近はアフリ カの学生達が研究室に配属され、彼等の国で役に立つ技術の研究・開発に着手している。

研究分野・テーマ

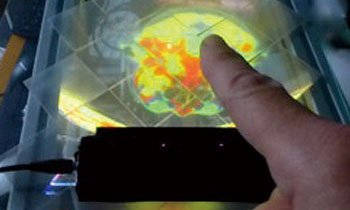

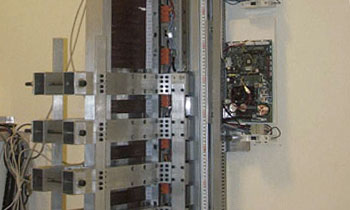

この数年間の主要テーマは「空中映像」と言う新しい技術を使ったヒューマン・コンピューター・インターフェース(HCI)の研究開発である。物理的な画面等がない空中に映像が写像され、それに触れながら情報を操作できるためのインターフェース技術を基礎から実用化まで育てている。注目されている一つの用途は、複雑な医療情報、例えばMRIやCTスキャン・データを自然な形で可視化し、医療従事者により分かりやすく、誤解の危険をさけて扱える様にしたい。それ以外、ゲームやアミューズメントへの応用、各種可視化用途やディジタル・サイネージ等、これから様々な分野を開拓する。 長期的に研究している別のテーマとして、組み込みシステムにおいて、ソフトウェアの信頼性と開発の効率化を両立させてソフト構築手法を研究している。更に、ビル内交通を革新するためにトルコやドイツの大学と共同で進めているもう一つのテーマは、リニアモーターエレベータの開発と実用化である。基礎研究を着実に進め、実用化への目処が立ったが、まだ解決すべき課題が多く残っている。

研究・指導方法

常に先端的な技術にチャレンジしながら、学生が一歩一歩をあゆみ、そこにたどり着く様、指導と手伝いをする。独立性を育てるため、課題解決を経験させ、問題に立ち向かう根性と、解が見えた時の喜びを味わってもらう。目標は、2年目の後半には「もう教授には聞く事がない」と言った自立性と自信を身に付ける事である。学生達が研究成果を原則として国際会議や研究会・学会誌等での発表によって評価してもらう。他大学・会社・研究所との共同研究によって、学生にできるだけ多くの研究者との触れ合いの機会を与え、成長を支援している。

CTスキャンを空中映像で表示し、手で操作して探索する場面

CTスキャンを空中映像で表示し、手で操作して探索する場面

トルコの大学と共同で開発したリニアモーターエレベータ・モデル

トルコの大学と共同で開発したリニアモーターエレベータ・モデル

修了生インタビュー

-

組み込み系のハードに特化した知識をソフトへも広げたい

M.O.さん近畿大学理工学部を卒業後、同大学院の東大阪モノづくり専攻を修了。電子部品メーカーで働きながら、4年間の長期履修制度を利用してKICに通う。

組み込み系の製品開発の仕事をしていたため、幅広い知識をつけようとKICに入りました。特にネットワークの知識があると、携われるプロジェクトの種類も格段に増えることになりますし、今後アプリにも携わりたいですしね。もとはパソコン用のOSであるLinuxが最近は組み込み系のOSとしても使われるようになり、このような変化にも対応していけるようになりたいと思い、KICで学んでいました。 組み込みの世界は、手先の細かい感覚や、経験を積んだ熟練技を必要とする、職人芸のような難しさがあります。そのような状況を改善したいと思い、在学中は、高品質な組み込み機器を簡単につくれるような開発環境の研究を行いました。マルコンゼミを選んだのは、もともと私が仕事でやっていた分野に近いことを、先生が専門にされていたからです。マルコンゼミは枠にはまらない自由な指導が特徴で、私も楽しくのびのびと研究に取り組むことができました。