大寺亮教授

教員情報

大寺亮教授

- 担当コース

- ICTプロフェッショナルコース

- プロフィール

千葉大学大学院自然科学研究科情報科学専攻博士後期課程修了

博士(工学)

電子情報通信学会、日本色彩学会会員

学生へのメッセージ

KICは発想力と技術力の両方を同時に身につけるところです。世の中の問題点や改善点を見つけて、こうなると困っている人が助かるとか、誰かが幸せになると発想したことを、技術を使って実現化します。まず発想することが大事ですが、私は好きなことや興味のあることから考えることを勧めています。私の専門はデジタル画像処理ですが、原点はクラシックカメラという趣味です。そもそもが好きな事なので、楽しく研究ができています。趣味もある一線を越えれば、他の人には無い自分自身の強みとなるのです。 好きなことから発想を引き出した後、それを具現化できるかどうかは、技術力にかかってきます。基礎である技術を定着させる過程は地味で時間がかかります。一度授業を聞くだけではすぐに忘れてしまうので、繰り返し復習して長期記憶にするしかありません。技術のデータベースを幅広く持つと、発想もより豊かになり、問題点の解決法も多角的に出てきます。そしてこの発想の豊かさこそが我々人間をAIがなかなか超えることができない点でもあるのです。定型化できる仕事は徐々にAIに取って代わられる時代において、確かな技術をベースとして発想力を身に着けることで、企業で求められる人材になれるでしょう。KICでそのような人材になれるよう、私と一緒にがんばりましょう。科目・専門分野

- Linux基礎

- プログラミング基礎論C

- プログラミング特論C

- 画像処理とAI活用

- 特定課題研究A

- 特定課題研究B

主な研究テーマ

- デジタル画像処理

- パターン認識

- 色彩工学

論文

- 「Hough空間を利用したFAX帳票の位置あわせと識別手法」, 大寺, 堀内(共著), 画像電子学会誌, vol.34(3), pp.202-209, 2005年

- 「Iris Extraction Using Parametric Template Matching for EyegazeTracking」, R.Ohtera, T.Horiuchi and S.Tominaga (共著), Optical Engineering, vol.48(4), pp.047204-1-047204-8, 2009年

- 「Eyegaze Detection from Monocular Camera Image for Eyegaze Communication System」, R.Ohtera, T.Horiuchi and H.Kotera (共著), IEICE Trans. Information & Systems, vol.E93-D, no.1, pp.134-143, 2010年

- 「視線追跡を利用した実時間画質改善システム」, 大寺, 堀内, 富永 (共著), 日本色彩学会誌, vol.34(1), pp.27-38, 2010年

- 「Retinexに基づいた画質改善システムの高速化とその評価」, 大寺, 堀内, 富永 (共著), 画像電子学会誌, vol.39(2), pp.195-203, 2010年

- 「Color Signal Estimation of Surrounding Scenes from Human Corneal Surface Images」, R.Ohtera, S.Nishi and S.Tominaga (共著), Journal of Imaging Science and Technology, vol.58(2), pp.020501-1-020501-12, 2014年

- 「Retinex algorithm for improving appearance of spatially localized images」, Kouhei Sugata, Ryo Ohtera, Takahiko Horiuch (共著), Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, vol.36(5), pp.674-679, 2007年

- 「Measurement and Estimation of Spectral Sensitivity Functions for Mobile Phone Cameras」, Shoji Tominaga, Shogo Nishi, Ryo Ohtera (共著), Sensors, vol.21(15), 2021年

- 「Improved method for spectral reflectance estimation and application to mobile phone cameras」, Shoji Tominaga, Shogo Nishi, Ryo Ohtera, Hideaki Sakai (共著), Journal of the Optical Society of America A, vol.39(2), pp.494-508, 2022年

- A Method for Estimating Fluorescence Emission Spectra from the Image Data of Plant Grain and Leaves Without a Spectrometer」, Shoji Tominaga, Shogo Nishi, Ryo Ohtera, Hideaki Sakai(共著), Journal of Imaging, vol.11(2), pp.1-17 2025年

研究室情報

- ICTプロフェッショナルコース

研究テーマ

デジタル時代を生き抜く力を身につけよう

研究室紹介

研究分野・テーマ

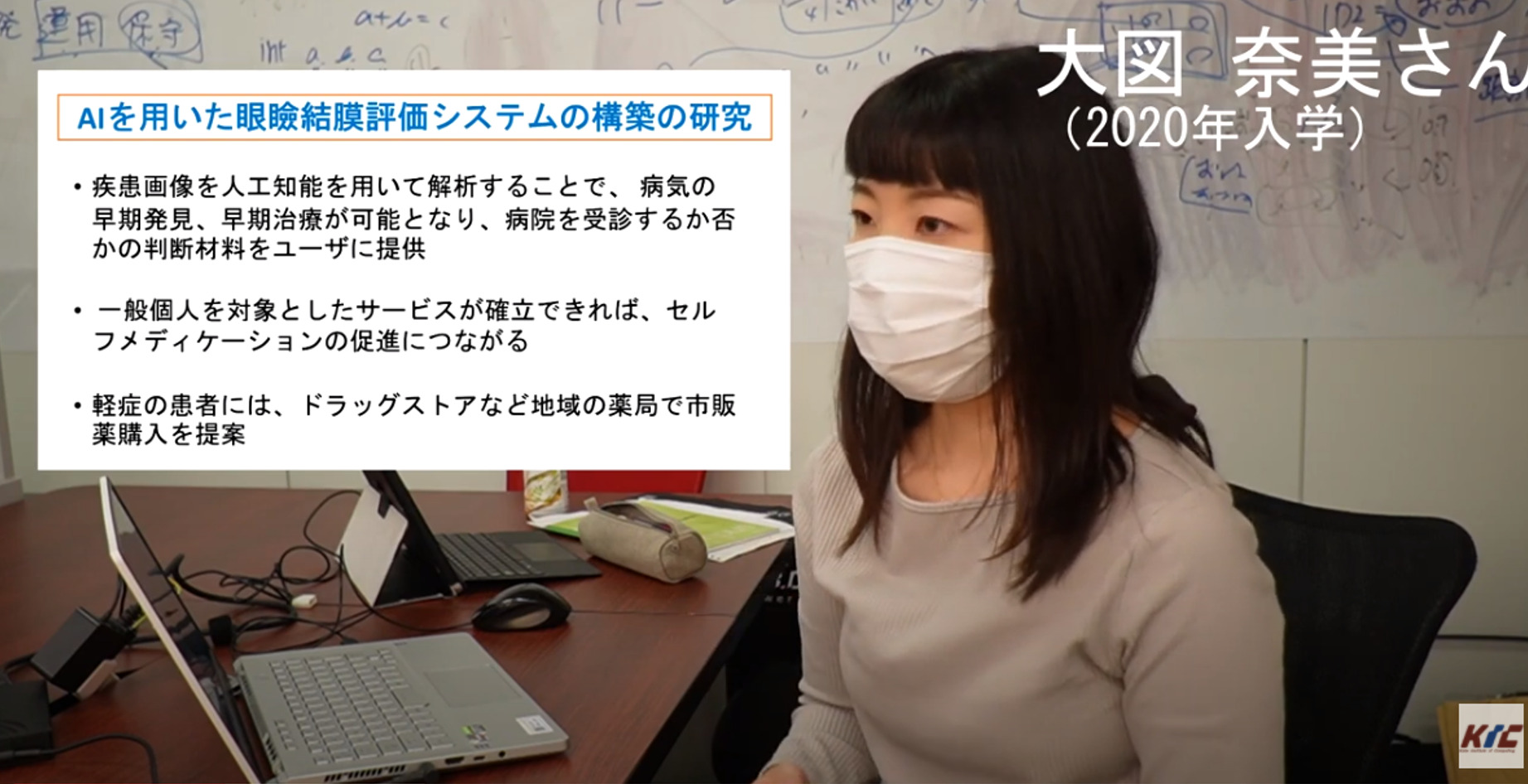

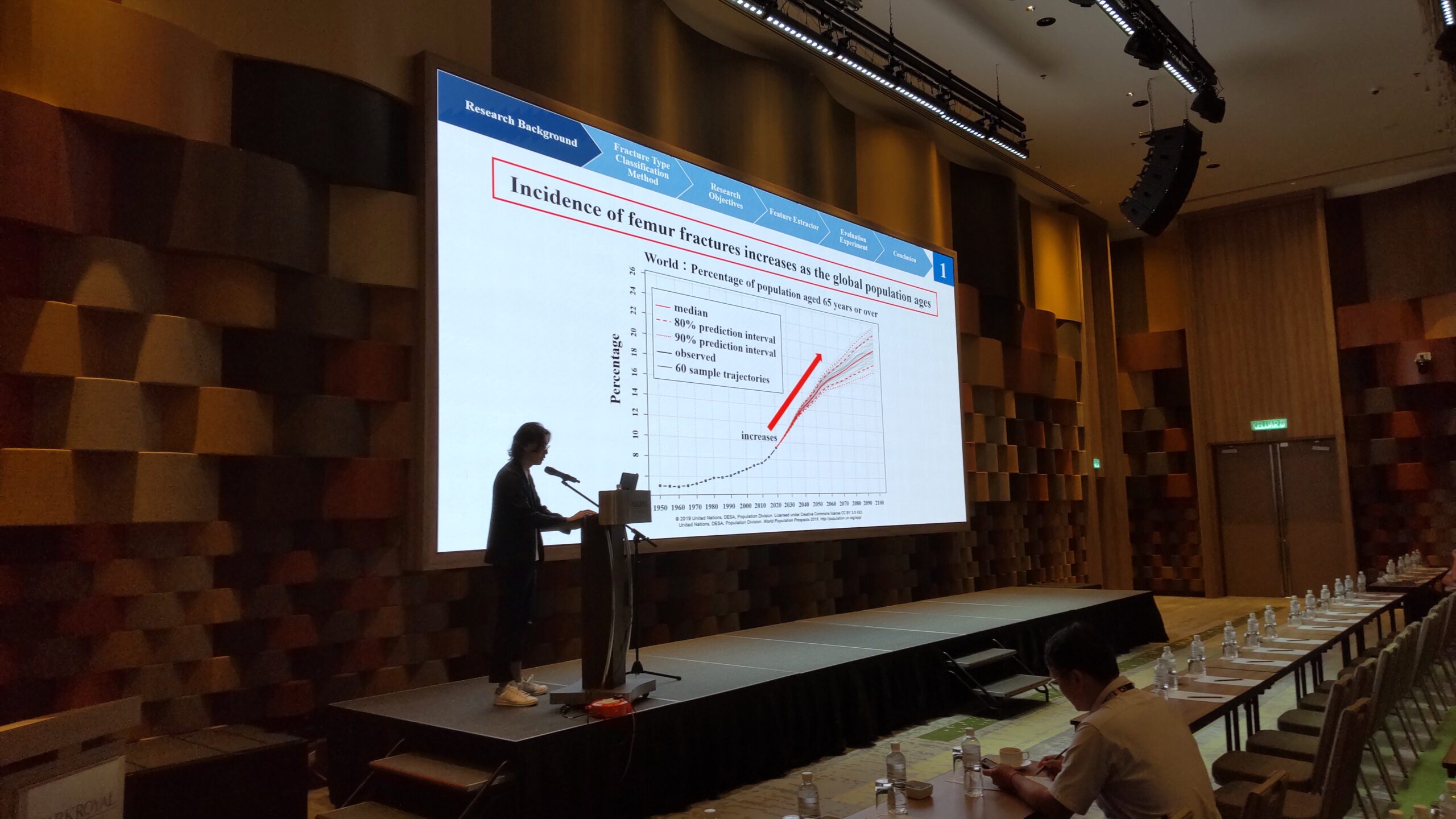

当研究室では、画像処理を主な研究分野としながら、学生の興味・関心に応じて「見る(見せる)こと」を総合的に研究しています。普段、我々人間は、五感によって外界の情報を得ています。五感の中でも特に視覚が占める割合は非常に高く、約八割を占めているとまで言われ、見る(見せる)ということの重要性を示唆しています。そこで、当研究室では、コンピュータに見せて理解させることや人間により良く見せることを画像処理によって実現し、社会における課題の解決に応用しています。「画像処理」と一言で言っても、その分野は多岐に渡りますが、現在取り組んでいる大きなテーマとしては、AIによる

研究・指導方法

当研究室では、考える事と手を動かす事の両輪を上手くかみ合わせ、力強く研究を前進させていくのが大きな活動目標と言えます。当研究室における活動は、ゼミを中心として、成果の対外発表を目標として進めていきます。1年半の研究活動の中で、しっかりとした成果の対外発表を行うためには、スタート時の手法の提案と並行して、実際に手を動かしながら常に思考錯誤することが必要になります。考えることを止めず、手を動かすことを止めなければ、最終的にどこに出しても恥ずかしくない研究になるでしょう。そのために助言を交えながら背中を押すのが私の役目であり、指導方法です。修士論文をまとめあげるまでには、多くの問題に直面し、多少の苦しみも伴うかもしれませんが、研究室にはお互いに支え合える仲間もいます。そして、その苦しみは成長につながる種ですので、日々の努力の継続によって数年後には芽吹き、多くのものを与えてくれるはずです。未来の自分から「あの時に頑張ってくれてありがとう」とお礼を言われるためにも、今できることを一緒に頑張ってみませんか。

修了生インタビュー

-

ビジネスのヒントになる「データの可視化」を実用化したい

Y.S.さんKICで取り組んでいたテーマは、騒音のない静かな住宅を探している人が、騒音の大きいエリアを回避できるようなアプリの開発。いわば「騒音情報の可視化」です。元々、“データの可視化”を研究したいと思っていました。例えば人の密集度を色分けして可視化できれば、どこに人が集まっているかが一目で分かり、ビジネスのヒントになります。騒音のテーマはそこから派生したものです。 学生一人ひとりの興味ややりたいことを尊重して指導してくれたり、その興味をより発展的なテーマに導いてくれたりするところがKICのよいところだと感じています。所属ゼミを決めるときに、やりたいと思っていたデータの可視化という分野に適したゼミがどこなのか分からなかったのですが、大寺先生が「うちでやってみたらいい」と言ってくれました。「騒音情報の可視化」も、先生のアドバイスで面白いテーマにすることができました。