無限に広がる活躍のフィールド

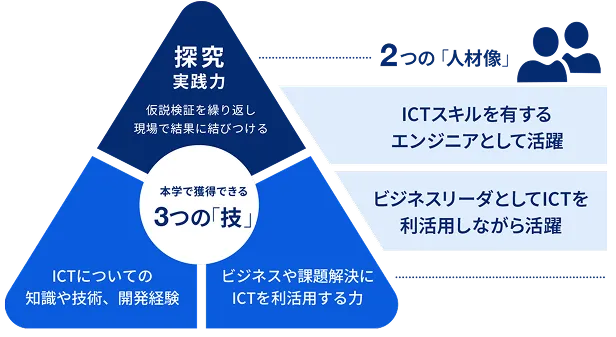

炭谷俊樹学長が直接指導する「探究実践演習」は1年次の必修科目であると同時に、本学での研究活動をはじめとした全ての学びに根差す「探究精神」を具体的な「技法」として習得するための授業です。人から与えられた課題ではなく、情熱をもって取り組める課題を自分で見つけ、自分の得意技を磨き、活かしながら解決できる。そのような人材に必要な眼差しや思考力、行動する力をアクティブラーニング方式で2カ月間(全15回)、短期集中的に養います。この手法をマスターした人材がICTという手段を手にすれば、あらゆる産業領域での課題解決や価値創造が可能です。

探究実践のアプローチ

探究実践とは「①社会における課題を自分で発見し、②自分の強みを磨き、生かしながら、③「現場」でシステムづくりを実践、仮説検証を繰り返しながら課題解決をするプログラム」です。近年では国内外のイノベータ―育成プログラムや国際機関の研修プログラムなどにも本学の探究実践が採用されるようになり、その課題解決手法の評価が高まっています。

-

STEP1社会における課題を自分で発見

-

STEP2自分の強みを磨き、生かす

-

STEP3「現場」で仮説検証を繰り返しながら課題を解決

探究チャート

課題解決・価値創造の仮説

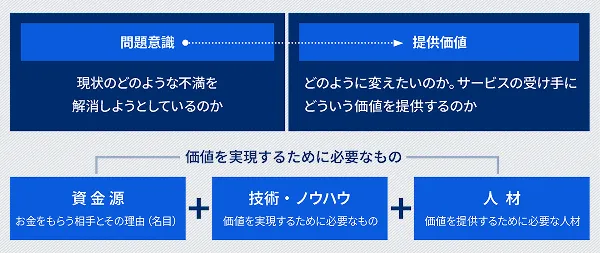

探究チャートとは、まず「問題意識(解決すべき社会課題)」を定め、それに対する「提供価値(解決のアイデア)」を仮置きし、さらに価値実現に必要な要素(人材・独自性・収支など)を整理して図式化したものです。これに基づき、調査やインタビューなどによって仮説を検証しながら、社会課題解決に向けた価値創造を進める手法です。

探究実践の流れ

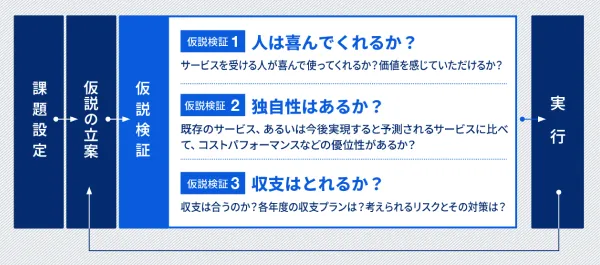

3つの視点で仮説を検証

仮設検証では、人は喜んでくれるか?(サービスを受ける人が喜んで使ってくれるか?価値を感じていただけるか?)、独自性はあるか?(既存のサービス、あるいは今後実現すると予測されるサービスに比べて、コストパフォーマンスなどの優位性があるか?)、収支はとれるか?(収支は合うのか?各年度の収支プランは?考えられるリスクとその対策は?)など3つの視点で検証を繰り返します。

学生の声

「気づき」が、次の挑戦を導く。

-

これは仮説を深めるうえで非常に有益な発見でした

-

各自の強みが活かされ、議論は多面的な視点で深まりました

-

各メンバーの強みが発揮することが出来ました

-

全員が自分の得意分野を発揮できたことで、より充実した探究活動となりました

-

仮説段階でも価値を共有し、実現方法を議論できたことが成果でした

-

自分の強みである構成力とわかりやすさを実感しました

-

自分の考えにとらわれず、協調性を持って話し合いを進められました

-

経験に基づいた意見交換で新たな発見がありました